Warum ist Mobbing ein gesellschaftliches Problem?

Mobbing wird oft als individuelles Fehlverhalten verstanden – ein Kind, das mobbt, und ein Kind, das betroffen ist. Doch diese Sicht greift zu kurz. Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive zeigt sich: Mobbing ist kein zufälliges Verhalten einzelner, sondern spiegelt gesellschaftliche Strukturen wider. Kinder und Jugendliche lernen unbewusst, wie Macht, Normen und Zugehörigkeit in der Gesellschaft funktionieren. Was Erwachsene vorleben, wie Medien Rollenbilder präsentieren und wie über „Normalität“ gesprochen wird, prägt das Miteinander in Schulen und Klassenzimmern.

Wenn Stärke als wertvoll gilt und Abweichungen als Makel betrachtet werden, übernehmen Kinder diese Haltung. Damit reproduzieren sich gesellschaftliche Muster in der Schule. Mobbing ist also nicht nur ein pädagogisches Problem, sondern eine Herausforderung für uns alle.

Welche Strukturen lassen Mobbing entstehen?

Mobbing entsteht nicht im luftleeren Raum. Es entwickelt sich dort, wo gesellschaftliche Dynamiken auf fehlende Schutzmechanismen treffen. Die Sozialpsychologie beschreibt mit der Theorie der sozialen Identität, dass Gruppen ein starkes Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben. Kinder grenzen sich ab, um die eigene Position in der Gruppe zu sichern. Wer anders wirkt, rutscht schnell in eine Außenseiterrolle.

Hinzu kommt die Stigmatisierung, wie sie der Soziologe Erving Goffman beschrieben hat. Menschen, die von der gesellschaftlichen Norm abweichen, werden mit negativen Zuschreibungen versehen. In Schulen zeigt sich das etwa bei Kindern, die anders aussehen, eine andere Sprache sprechen, eine Behinderung haben oder besondere Leistungen erbringen.

Fehlen klare Strukturen und Zuständigkeiten, verstärken sich diese Dynamiken. Wenn Lehrkräfte unsicher sind, wie sie handeln können, oder wenn es keine Schutzkonzepte gibt, geraten Betroffene schnell ins Hintertreffen. Das Ergebnis sind tiefe seelische Verletzungen, die das Leben der Kinder prägen – und enorme gesellschaftliche Folgekosten durch Erkrankungen, Schulabbrüche oder soziale Ausgrenzung.

Welche Verantwortung trägt unsere Gesellschaft?

Mobbing ist kein Randthema, sondern ein strukturelles Problem, das in vielen Bereichen verankert ist. Gesellschaftliche Verantwortung heißt deshalb: Wir alle müssen hinsehen und handeln.

Aufklärung ist ein erster wichtiger Schritt. Mythen wie „Mobbing stärkt den Charakter“ oder „Betroffene sind selbst schuld“ verschleiern die Ursachen und verhindern wirksame Unterstützung. Statt Schuld zuzuweisen, müssen wir verstehen, welche Bedürfnisse hinter dem Verhalten der Mobbenden stehen. Sie suchen Zugehörigkeit, Anerkennung oder Sicherheit – und finden sie im falschen Handeln. Nur wenn wir ihnen konstruktive Alternativen bieten, können wir Mobbing stoppen.

Gleichzeitig braucht es starke Institutionen. Schulen müssen befähigt werden, Mobbing zu erkennen und professionell zu handeln. Eltern spielen eine entscheidende Rolle, wenn sie Verhaltenssignale deuten und frühzeitig mit Schulen ins Gespräch gehen. Und auch die Medien tragen Verantwortung: Anstatt Mobbing zu sensationalisieren, sollten sie zur Sensibilisierung beitragen und Plattformen wirksame Schutzmechanismen bereitstellen.

Wie wirkt Zeichen gegen Mobbing e. V. konkret?

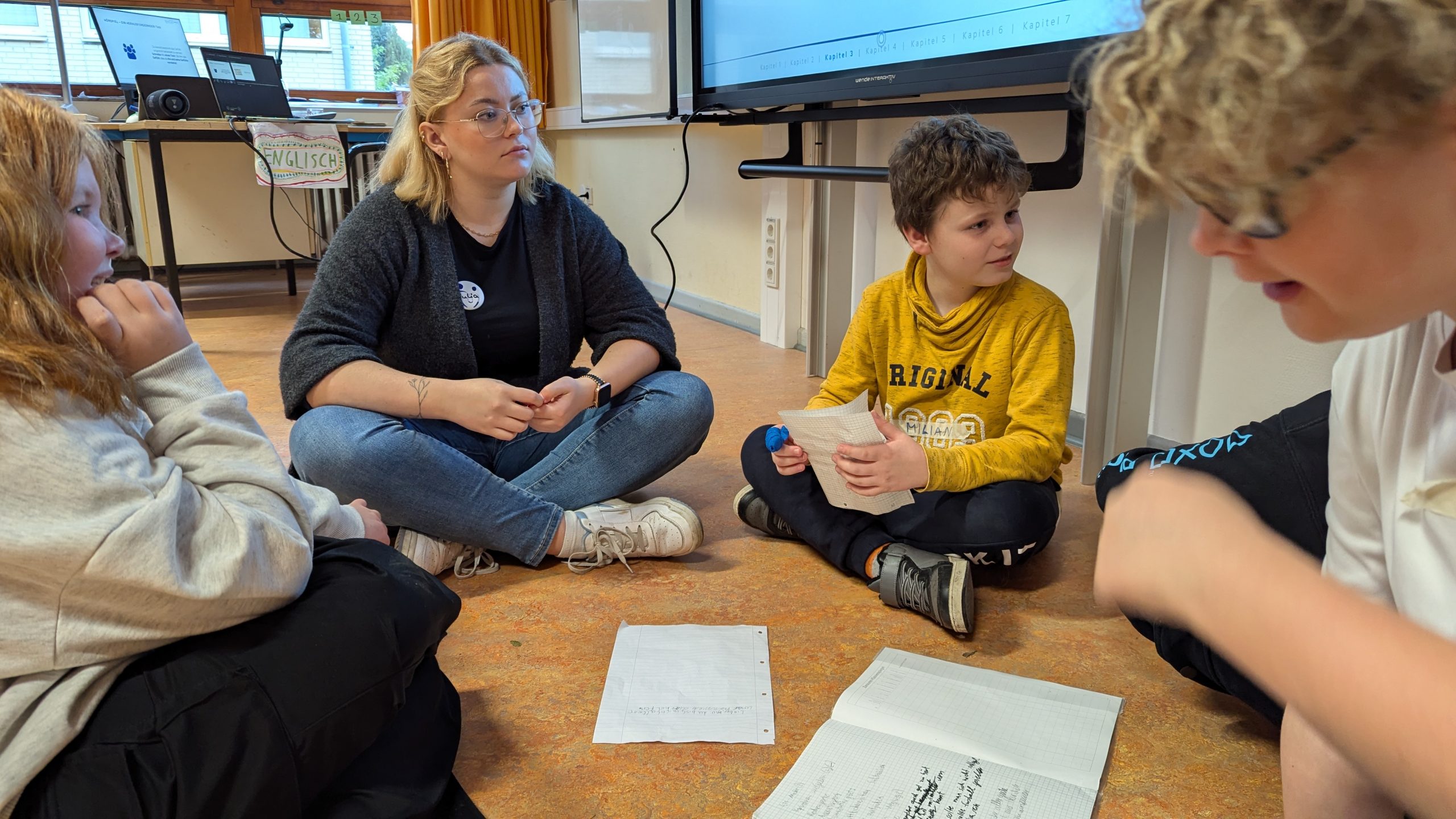

Genau an diesen Punkten setzt die Arbeit von Zeichen gegen Mobbing e. V. an. In unseren Präventionsprojekten gehen wir in Schulklassen, um Kinder und Jugendliche zu stärken. Sie lernen, wie sie konstruktiv mit Konflikten umgehen und Unterschiede als Bereicherung begreifen können. Gleichzeitig erhalten Lehrkräfte wertvolle Impulse, wie sie auch im Alltag eine Kultur des Miteinanders fördern können.

Wenn Mobbing bereits stattfindet, begleiten wir Schulen mit dem No-Blame-Approach. Dieser Ansatz verzichtet bewusst auf Schuldzuweisungen. Stattdessen werden Betroffene geschützt und unterstützt, während Mobbende die Möglichkeit erhalten, Verantwortung zu übernehmen und ihre Bedürfnisse nach Zugehörigkeit in positiver Weise zu leben. So entstehen Lösungen, die für alle Beteiligten tragfähig sind.

Ein besonderer Teil unserer Arbeit ist die Community unserer Social Visionaries. Viele von ihnen haben selbst Mobbingerfahrungen gemacht. Sie bringen eine authentische Perspektive ein, die Kinder und Jugendliche ermutigt und zeigt: Veränderung ist möglich. Diese Verbindung von Prävention, Intervention und Empowerment macht unsere Arbeit einzigartig.

Was kannst Du selbst tun?

Mobbing als gesellschaftliches Problem bedeutet auch: Jede:r von uns hat eine Rolle dabei, es zu verändern. Du kannst Kinder ermutigen, offen über ihre Erfahrungen zu sprechen. Du kannst im Gespräch mit anderen Erwachsene Mythen widersprechen, wenn sie auftauchen. Und Du kannst Dich selbst aktiv einbringen, um Schulen, Familien und Gemeinschaften zu stärken.

Wenn Du Dich mit uns engagierst, trägst Du dazu bei, dass Kinder und Jugendliche ohne Angst in die Schule gehen können. Du setzt ein Zeichen dafür, dass Betroffene geschützt werden und Mobbende andere Wege finden, ihre Bedürfnisse zu leben. Und Du bist Teil einer wachsenden Bewegung, die Mobbing nicht länger hinnimmt.

Jetzt mitmachen!